Стеноз гортани – это болезнь, которая представляется сужением. Это сужение может быть полным или частичным. Обычно такое явление приводит к тому, что при дыхании у больного наблюдается затруднение в прохождении воздуха. Сужение просвета может формироваться быстро или медленно, в каждом случае есть свои особенности протекания этой болезни. Если же заболевание развивается в течение короткого времени, то может возникнуть состояние, которое угрожает жизни, при этом необходимо принять меры по предотвращению возможных осложнений.

Общие сведения

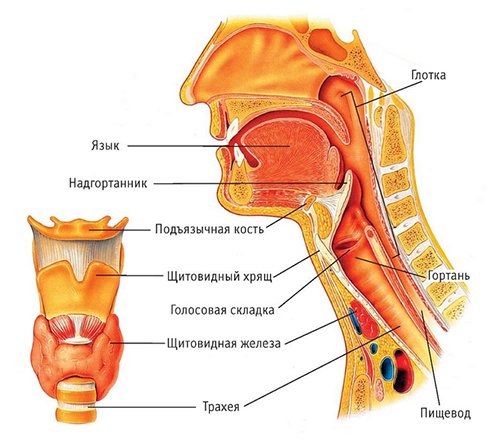

Частым проявлением респираторной инфекции у детей двух-трех лет является острый стенозирующий ларингит, который обусловлен стенозом гортани. Стеноз внегрудных отделов дыхательных путей — это сужение отдела трахеи, находящегося вне грудной клетrи, и гортани. Наиболее часто встречается стеноз гортани, который и станет предметом сегодняшнего рассмотрения. Гортань — расширенная часть дыхательной трубки, верхняя часть которой открывается в глотку, а нижняя — в трахею. Надгортанник разграничивает гортань и глотку.

Остов гортани составляют три крупных хряща и три мелких, которые соединены связками. Коническая связка является самой крупной и имеет клиническое значение при проведении операции по ее рассечению (коникотомия) для обеспечения проходимости дыхательных путей. Она соединяет перстневидный и щитовидный хрящ гортани. Полость гортани напоминает песочные часы и делится на три отдела. Верхний, средний (область голосовых складок) и нижний — это подголосовое пространство, которое расширяется книзу и переходит в трахею.

Сужение может быть в любом отделе гортани или трахеи, может быть частичным или полным, но в любом случае это приводит к затруднению прохождения воздуха. Затруднение прохождения воздуха через суженные отделы респираторного тракта влечет нарушение аэродинамики в дыхательных путях и у человека возникает ощущение недостатка воздуха, и постоянная потребность увеличить глубину дыхания. У детей подголосовое пространство имеет рыхлый подслизистый слой, что благоприятствует развитию отека и сужения именно в этом месте.

Стеноз гортани вызывается чаще всего

ларинготрахеитом, инородными телами, эпиглотитом (воспаление надгортанника), увеличением аденоидов и небных миндалин. Воспалительная реакция в верхнем отделе дыхательного тракта чаще возникает в результате воздействия вирусов и бактерий, однако доминируют вирусы. Если до начала XX века причинами развития стенозов были бактериальные инфекции (дифтерия, сыпной тиф, скарлатина), то на сегодняшний день — это вирусные инфекции, а также состояние после интубации (постинтубационные стенозы).

Патогенез

В патогенезе возникновения стеноза значение имеет аллергическое воспаление, которое возникает при избыточной выработке воспалительных цитокинов, накоплении иммунных комплексов и выбросе серотонина и гистамина. Эти явления запускаются под воздействием вирусов или бактерий. Аллергическое воспаление протекает с отеком гортани, что сопровождается рефлекторным спазмом — стенозом гортани (синдром крупа). В группе риска по развитию стеноза находятся дети с атопической аномалией (пищевая аллергия, атопический дерматит, поллиноз), часто болеющие, которые сенсибилизированы предыдущими инфекциями, а также перенесшие вакцинацию.

В патогенезе постинтубационного стеноза (трахеи и гортани) имеет место ишемия слизистой в зоне давления трубки для интубации. Имеет значение травма слизистой во время интубации, форма интубационной трубки, оказанное давление раздувной манжеты, бактериальное воспаление, длительность интубации, повреждение перстневидного хряща, если проводится трахеостомия, а также атипично нижняя трахеостомия. При затруднении прохождения воздуха возникает кислородная недостаточность, которая нарушает жизнедеятельность всего организма. Реакцией дыхания на развитие стеноза является замедление и углубление дыхания. Недостаточность дыхания влечет развитие гипоксии и ацидоза. Гипоксия не одинаково сказывается на функции различных органов, прежде всего страдает центральная нервная система.

Факторы риска

Есть несколько факторов риска, которые влекут за собой возникновение данного заболевания:

- Аллергические реакции на любые внешние возбудители;

- Ослабление иммунной системы;

- Активность дыхательных путей.

Пациенты, которые страдают от острого ларинготрахеита, обычно страдают другими сопутствующими заболеваниями – дерматит и ринит. Если же есть пациенты с рецидивирующими признаками, то они могут иметь некоторые врожденные аномалии в развитии дыхательной системы.

Классификация

По течению:

- Молниеносный стеноз (вызван инородными телами или острой травмой).

- Острый (на фоне ожогов, гортанной ангины, аллергического отека).

- Подострый (при перихондрите и дифтерии).

- Хронический (возникает при опухолях, рубцовых изменениях, гранулематозах).

По этиологическому фактору:

- Постинтубационные.

- Посттравмарические.

- Паралитические.

По локализации:

- Гортань (стеноз складкового отдела, вестибулярного, переднекомиссуральный, подскладковый, заднекомиссуральный).

- Трахея (на уровне трахеостомы, выше ее уровня и ниже трахеостомы).

- Сочетанный (гортань и трахея).

По степени стеноза:

- I степень — просвет сужен до 50%;

- II степень — до70%;

- III степень — до 99%;

- IV степень – просвет в гортани отсутствует.

По стадиям:

- Стадия компенсации.

- Субкомпенсации.

- Декомпенсации.

- Асфиксии.

Острый стеноз гортани сопровождается внезапным синдромом удушья. Тяжесть его зависит от стадии и при декомпенсации промедление в оказании помощи часто приводит к гибели. Острый стеноз связан с попаданием инородных тел в дыхательные пути, аллергическим отеком, гематомой, посттравматическим отеком, неподвижностью структур гортани при параличе возвратного нерва, а также сдавлением гортани извне. Дисфония характерна для гортанной патологии, но она не характерна для патологии трахеи. При трахеальном стенозе гортань остается неподвижной, а при ларингеальном — во время дыхания движется вверх и вниз.

Хронический стеноз гортани чаще всего имеет посттравматический генез. Одним из вариантов является нарушение иннервации гортани и связанное с ним расстройство функции ее мышц. Наиболее часто это состояние развивается при повреждении возвратного нерва при операции на щитовидной железе. Стойкие параличи гортани встречаются в 15% случаев после операций и в 30%, если проводились повторные вмешательства. К параличу приводит полное пересечение нерва, а также ущемление его рубцами или гематомой. Паралитические стенозы развиваются также при новообразованиях пищевода. Нарушения дыхания при хроническом стенозе нарастают медленно, поскольку постепенно подключаются компенсаторные механизмы. Благодаря этому длительно отмечается компенсация. Хронический стеноз гортани чаще всего встречается у больных, перенесших трахеостомию а также после длительной искусственной вентиляции. В связи с этим выделяют причины возникновения хронического стеноза:

- Травма (наружная, при интубации, фибробронхоскопии, операции).

- Исход хондроперихондрита (продленная интубация, наличие трахеостомической канюли, ожоги, инфекционные заболевания).

- Анкилоз суставов гортани.

- Гранулемы.

- Новообразования.

- Сдавления (внутреннее и извне).

- Центральные и периферические паралитические стенозы.

- Врожденные стенозы.

Практика лечения

На практике используется много методов лечения, каждый из которых выбирается в связи с индивидуальными особенностями. Кроме того, при обнаружении первых симптомов заболевания рекомендуется обратиться к отоларингологу, который проведет диагностику и назначит соответствующее лечение. Сроки выздоровления во многом зависят от того, на какой стадии находится заболевание, а также от других факторов.

Применяются обычно медикаментозные методы лечения, а также хирургическое вмешательство. Курс лечения включает в себя поиск методов избавления от недуга, а также терапия с использованием народных препаратов.

Причины

Стеноз гортани у детей чаще отмечается при:

- Респираторных инфекциях, которые вызывают риновирусы, пикорнавирусы, энтеровирусы, коронавирусы, вирусы парагриппа. У детей 1 и 2 типы вирусов парагриппа вызывают ларингиты с отеком и развитием стеноза 1-3-й степени (ложный круп). У взрослых круп не развивается. Вирус гриппа размножается в верхних дыхательных путях и заболевание протекает в виде трахеита.

- Дифтерии. В настоящее время встречаются спорадические случаи дифтерии. В России в 2020 г зарегистрировано 2 случая.

- Абсцессе гортани.

- Попадании инородных тел. Инородные тела гортани у детей представляют большую опасность виду развития острого стеноза.

- Травме.

- Аллергических реакциях. У детей с аллергическим ринитом в 10% развивается рецидивирующий стеноз гортани. Наиболее уязвимы ткани под голосовыми связками.

- Остром эпиглоттите (гортанной ангине). Это бактериальное воспаление лимфатической ткани, расположенной в области надгортанника. Надгортанник отекает и увеличивается, под слизистой часто бывают очаги абсцедирования. Иногда он занимает весь просвет и потребуется трахеостомия.

- Врожденных патологиях (макроглоссия — большой язык, микрогнатия — недоразвитая челюсть).

- Вдыхании паров едких веществ.

Стеноз гортани у взрослых обусловлен:

- Сочетанной травмой шеи (огнестрельной и колото-резаной).

- Параличом блуждающего нерва. В 75-95% случаев причинами стенозирования у взрослых является поражение блуждающего нерва при операциях на органах шеи. Двусторонний паралич гортани бывает после струмэктомии.

- Длительной искусственной вентиляцией легких.

- Гранулематозным васкулитом (Гранулематоз Вегенера). При этом заболевании развивается некротизирующее гранулематозное воспаление и формируется подскладковая гранулема гортани. В первый год болезни она образуется у 17% больных, а при последующих рецидивах у значительно большего количества пациентов. На начальных стадиях заболевание протекает бессимптомно, а потом наблюдается охриплость, одышка и сужение.

- Болезнью Крона, при которой сужение гортани является типичным легочным проявлением заболевания.

- Сдавлением злокачественными образованиями.

- Комбинированным лечением злокачественных новообразований гортани с применением химиолучевой терапии. Агрессивное лечение уничтожает опухолевые клетки и неблагоприятно воздействует на ткани и хрящи, вызывая воспаление.

- Папилломатозом гортани (доброкачественное новообразование, вызываемое ВПЧ.

Стеноз трахеи безусловно связан с ее травмами и назотрахеальной интубацией. Во время интубации используют стандартные трубки, которые не всегда соответствуют особенностям строения у каждого пациента. Поэтому всегда имеется риск травмы гортани при проведении трубки через голосовую щель. Чрезмерное давление в манжете, которая фиксирует интубационную трубку, вызывает ишемию слизистой и повышает риск разрыва трахеи. Если больному проводится ИВЛ в течение 2-3 суток, возникают эрозивно-язвенные поражения слизистой трахеи. При нахождении на ИВЛ 4-6 суток развивается ларингит со стенозом I-II степени и язвенный трахеит. При длительности ИВЛ 7 суток отмечаются сочетанные постинтубационные повреждения трахеи. Интубация трахеи через трахеостому предотвращает повреждение гортани. При планировании ИВЛ на 7 суток и более необходимо выполнять трахеостомию и она должна выполняться не позднее 3-4 суток.

Выполнение трахеостомии также сопряжено с развитием осложнений, особенно при выполнении ее в экстренном порядке. Ее производят быстро и в экстремальных условиях, что увеличивает риск травматизации тканей. Возможны переломы полуколец трахеи и травматизация хрящей гортани. Установка трахеостомической канюли, которая не соответствует размеру трахеи, а также ее давление на ткани становится причиной развития грануляционной ткани, хондроперихондритов и гнойных осложнений, которые сами по себе являются причиной рубцовых деформаций гортани и трахеи. Важно отметить, что при стенозах трахеи голос у больного не изменяется.

Вероятные осложнения

Среди вероятных последствий недуга:

• затяжное кислородное голодание;

• сбой в работе легких, сердца, всего организма;

• асфиксия с образованием необратимых последствий со стороны весомых для жизнедеятельности органов;

• летальный исход.

Предотвратить подобные результаты поможет лишь своевременное обращение за медпомощью, корректно оказанные бытовые меры профилактики этапа декомпенсации стеноза и грамотная терапия в стационаре.

Симптомы стеноза гортани

Симптомы стеноза гортани у детей включают затрудненное дыхание с характерным шумом, медленным вдохом и выдохом. При остром стенозе картина заболевания выраженная, а при хроническом — стертая и «смазанная», что связано с адаптацией организма к гипоксии. У детей это состояние развивается на фоне вирусной инфекции. Заболевание развивается за несколько дней: на фоне температуры к картине ОРВИ присоединяется охриплость, сухой кашель и постепенно нарастают проявления стеноза: инспираторная одышка (затруднен вдох, и он удлиняется), втяжение межреберных промежутков, полусидячее положение, акроцианоз.

Если стеноз развивается при гриппе характерна повышенная температура и интоксикация, затем появляется лающий кашель, от которого ребенок просыпается ночью, он не может сделать полноценный вдох из-за выраженного отека связок. При абсцедирующем остром ларингите сначала беспокоят боли в горле, нарушается глотание и нарастают признаки стеноза гортани. Признаки зависят от стадии стеноза. При компенсации затруднение дыхания появляется у ребенка при физической нагрузке, а в покое стеноз не проявляется. Также происходит замедление и углубление дыхания, а пауза между вдохом и выдохом становится короче. Может повышаться артериальное давление и появиться учащенное сердцебиение.

В стадия субкомпенсаци инспираторная одышка появляется уже в покое, а дыхание становится стридорозным (шумным). При дыхании принимает участие вспомогательная мускулатура: у больного «раздуваются» крылья носа, втягиваются подключичные и надключичные ямки, а также межреберные промежутки. Это связано с увеличением отрицательного давления в полости грудной клетки. У больных развивается акроцианоз (синюшность носа, кистей рук, носогубного треугольника) и нарастает тахикардия. Больной возбужден, занимает вынужденное положение — сидит, опираясь о постель и забрасывает голову назад.

В стадии декомпенсации появляется холодный пот, нарастает цианоз, холодеют руки, губы и нос. Дыхание поверхностное и учащено. Выражено стридорозное дыхание, которое слышное на расстоянии, усиление движений гортани при вдохе и выдохе, также в дыхании максимально принимает участие вспомогательная мускулатура. Усиливается возбуждение, присутствует чувство страха и периодически появляется спутанное сознание. Речь больного в виде отдельных слов. Давление снижается, пульс имеет слабое наполнение. Нарастает ацидоз.

Терминальная стадия проявляется нарушением сознания, появляется сонливость и апатия. Дыхание становится очень частым и поверхностным, исчезает стридор. Характерно периодическое дыхание — дыхание чередуется с апноэ (остановка дыхания). Развиваются патологическое дыхание Чейн-Стокса и гаспингдыхание (единичные и редкие вздохи), которые характерны для заключительной стадии асфиксии (агональное дыхание). Давление снижается, пульс нитевидный, аритмичный, расширяются зрачки и наступает смерть.

У взрослых причиной сужения гортани является ее паралич. Нарушение дыхания возникает и при одностороннем и при двухстороннем параличе. Признаки стеноза появляются, если размер голосовой щели не соответствует росту человека, если имеется повышенный вес и небольшие размеры гортани, а также деформация в шейном отделе позвоночника. Выраженность клиники зависит от степени сужения и стадий.

Проявления постинтубационного стеноза (стридорозное дыхание и одышка) проявляются через 2-3 недели после экстубации. Симптомы при стенозе гортани и трахеи несколько отличаются.

Различия в одышке. При сужении трахеи затруднен выдох (экспираторная одышка), а при сужении гортани затруднен вдох (инспираторная одышка). При сужении гортани больной запрокидывает голову назад, а при трахеальном сужении — наклоняется вперед и сидит, упираясь в край кровати.

При ларингеальном сужении гортань движется во время дыхания вверх и вниз, при сужении трахеи она неподвижна.

Охриплость голоса присутствует при сужении гортани, а при трахеальном сужении отсутствует. Голос при сужении гортани не меняется при параличе мышц.

Стадии развития

В целом, проявление данного заболевания можно разделить на 4 стадии:

- Первая – компенсация. При этой стадии дыхание становится более резким и глубокий, а также может наблюдаться укорочение пазух между выдохом и вдохом. При этом сердцебиение может становиться более редким.

- Вторая стадия – неполная компенсации – в данном случае дыхание может становиться шумным, оно называется стридозорным. Поэтому если консервативное лечение уже на этой стадии не дает должных результатов, то необходимо лечить заболевание посредством хирургического вмешательства.

- Третья стадия – декомпенсация. Лицо приобретает некоторые дефекты, больной просто вынужден постоянно находиться в одном и том же положении, при этом необходимо, чтобы голова находилась в состоянии покоя, не шевелилась без особой необходимости. Стадия протекает достаточно тяжело, и для простоты движений необходимо прилагать некоторые усилия.

- Четвертая стадия – асфиксии. Эта стадия по-другому называется удушьем. В данном случае у больного наблюдается резкая усталость, состояние сонливости, а также безразличие ко всему происходящему. У пациента расширены зрачки, дыхание становится учащенным, прерывистым. Пульс ослабевает, кожные покровы приобретают серовато-бледный оттенок. Кроме того, может наблюдаться потеря создание и непроизвольное мочеиспускание.

Таким образом, каждая стадия заболевания характеризуется своими осложнениями, которые важно принимать во внимание.

Анализы и диагностика

Всем больным выполняются:

- Клинический анализ крови.

- Мазки из зева на дифтерию.

- При ангине посев из зева на чувствительность флоры к антибиотикам.

- Ларингоскопия. Она оценивает структуру гортани, слизистую оболочку, ширину голосовой щели и подвижность голосовых складок.

- Фиброларинготрахеоскопия. Осмотр гортани и трахеи, который определяет уровень сужения и его степень. Трахеобронхоскопия с применением операционного микроскопа выявляет рубцовый стеноз. Но при стенозе II–III степени при введении эндоскопа может развиться асфиксия, если больной без трахеостомы.

- Рентгенотомография. Не всегда определяет уровень и степень сужения трахеи.

- Компьютерная томография. Щадящий метод исследования применяться у пациентов с затрудненным дыханием. Время исследования — 5 секунд. Этот метод получил широкое применение, когда появилась возможность использования спиральной КТ. Она выявляет опухолевые, травматические и воспалительные изменения и дает точную информацию о степени сужения, его протяженности, диаметре выше и ниже сужения, выявляет утолщение и уплотнение стенок, а также изменения паратрахеальной клетчатки. Более детально рассматриваются хрящи, сосуды и лимфатические узлы. Исследование гортани проводится в трех режимах: при небольшом вдохе, произношении звука «и» и при выполнении пробы Вальсальвы. При вдохе получают изображение складок в состоянии их наибольшего расхождения, поэтому судят о ширине голосовой щели. При произношении «и» голосовые складки максимально приближаются.

- Исследование функции внешнего дыхания.

Неотложная первая помощь

Если есть подозрение на стеноз гортани, то обычно сразу же вызывают скорую помощь, и до приезда бригады проводятся меры для улучшения самочувствия больного. Самое главное, если говорить о детях, не пропустить у них возникновение первых симптомов. Если у ребенка появилась одышка, когда он находится в состоянии покоя, то необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Обычно хирургическое лечение проводится на поздних стадиях болезни.

При проявлении первых признаков заболевания ребенка необходимо успокоить, а также дать ему теплое потогонное питье с малиной или липой, для ног нужно обязательно делать теплую ванночку. Точно такие же мероприятия могут проделываться у взрослых при проявлении признаков.

Транспортировать больного без сопровождения специалиста категорически нельзя, дело в том, что может быть риск остановки дыхания, которое необходимо обязательно избегать. Кроме того, у врача, который занимается лечением больного, должен быть с собой набор для интубации, медикаменты и кислород.

Если стеноз имеет нарастающий характер, то операция проводится в любом случае.

У детей

Острые обструктивные состояния у детей встречаются часто и протекают тяжело. Самым распространенным является стенозирующий ларинготрахеит, который часто определяют термином «круп». Он обусловлен воспалением слизистой трахеи и гортани и вовлечением подсвязочного пространства. Наиболее часто это состояние встречается с 6 месяцев до 6 лет. Это клинический синдром, для которого характерны хриплый голос, грубый «лающий» кашель и затрудненное дыхание (его называют стенотическим) и нарастающая дыхательная недостаточность.

Развитие стеноза у детей связано с особенностями строения дыхательных путей. Прежде всего, это гиперплазия железистой ткани в области глотки, узость дыхательных путей, секреция вязкой мокроты, небольшой объем мышц в этой области, мягкость хрящей, рыхлый надгортанник. Чем меньше малыш, тем больше объем рыхлой соединительной ткани в подскладочном пространстве, а это усиливает отек слизистой.

Степени крупа были описаны выше и не отличаются у взрослых и детей. Круп I-II степени лечат у детей консервативно, при III степени необходима срочная интубация. Кортикостероиды наиболее эффективны при лечении стенозирующего ларинготрахеита. Начинают лечение с внутримышечного введения дексаметазона, что останавливает прогрессирование процесса. В дальнейшем ребенка переводят на ингаляции стероидов (Пульмикорт) и бронхолитиков в ингаляциях. Небулайзерная доставка лекарственных препаратов — оптимальна для маленьких детей. Доставка необходимой дозы препарата за короткое время (5-7 минут) обеспечивает быстрый эффект. У маленьких детей используют для проведения процедуры маску, а с 3 лет рекомендуют использовать мундштук, поскольку при использовании маски большая часть препарата оседает в носоглотке.

Для ингаляций применяются Беклометазон, Пульмикорт, Буденит Стери-Неб, Фликсотид, Беклазон Эко и Альвеско. С 6 месяцев разрешен для ингаляций через небулайзер Буденит Стери-Неб, c одного года — Фликсотод, которым делают ингаляцию через спейсер (приспособление для ингаляций), Беклазон Эко разрешен с 4 лет, а Альвеско можно использовать с 6 лет. Суточная доза Пульмикорта зависит от возраста и составляет 0,25-1 мг. Препарат назначают 1 раз в сутки, но на высоте приступа эффективны ингаляции 2 раза в день каждые 12 часов. Гормональные препараты назначают через 15 минут после ингаляции бронхолитика, но допускается одновременное применение двух препаратов сразу в одной камере прибора. Продолжительность лечения ингаляционными кортикостероидами при крупе составляет 2-3 дня. Если стеноз вызван эпиглоттитом, обязательно назначается антибиотик (Зиннат, Зинацеф, Цефтриаксон Акос).

Из других причин стеноза у детей можно назвать

- Врожденные синехии гортани — это достаточно редкая патология, при которой в гортани присутствуют мембраны, которые суживают ее просвет. Первым симптомом этой аномалии является изменение голоса — это может быть охриплость или «петушиный крик». Небольшие мембраны, которые суживают просвет на 1/3, не нуждаются в хирургическом вмешательстве. Большие синехии вызывают явления стеноза, который требует оперативного лечения.

- Синдром дисплазии соединительной ткани. При этом формируется хронической патологии опорно-двигательного аппарата, а также внутренних органов, включая дыхательную систему. У детей с дисплазии соединительной ткани очень часто развивается стенозирующий ларинготрахеит.

- Приобретенный паралич, связанный с травмой возвратного нерва при операциях. При одностороннем параличе присутствует только охриплость без дыхательного стеноза, а при двустороннем выражены признаки стеноза, которые требуют хирургического вмешательства.

- Рецидивирующий респираторный папилломатоз — часто встречающаяся доброкачественная опухоль в этом возрасте. Первым симптомом является прогрессирующая охриплость, а потом присоединяется стеноз.

- Приобретенный рубцовый стеноз, который при полной обтурации значительно нарушает дыхание. Основной причиной его формирования является продленная назотрахеальная интубация, которая проводится при операциях и экстремальных ситуациях. Также рубцовое сужение может сформироваться после спортивной и транспортной травме. Рубцы локализуются в различных отделах дыхательной трубки, но у 70% детей он отмечается в подголосовом отделе гортани.

Список источников

- Рябова М. А., Ермаков В. Н. Острые стенозы гортани / Пособие для студентов медицинских вузов и врачей // Санкт-Петербург. Издательство СПбГМУ. — 2008.— 20 с.

- Погорелова Е. И., Почивалов А. В., Панина О. А., Савенко И. Л. / Острые ларингиты у детей раннего возраста на фоне синдрома дисплазии соединительной ткани // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2014. № 24–1 (195). С. 71–72.

- Возгомент О.В. Стеноз гортани как осложнение трахеостомии // Трудный пациент №5, Т О М 16, 2020.— с. 54-58.

- Банарь И.М. Микрохирургия при устранении паралитических стенозов гортани: Тезисы докладов на IX съезде оториноларингологов СССР. 15–17 ноября 1988 г., Кишинев. С. 314–315.

- Быстренин А.В. Хирургическая тактика при хроническом стенозе гортани и трахеи // Автореферат Дисс. Докт. Мед. Наук –М., 2003 – 34 с.